多參數水質傳感器筑牢城市供水安全線

當清晨第一縷陽光穿透城市天際線,數百萬家庭的水龍頭正靜靜流淌著經過200余項檢測的自來水。然而,這看似尋常的"生命之源"背后,卻是一場由多參數水質傳感器主導的科技攻堅戰。數據顯示,我國658個設市城市中,23%的供水系統曾因管網老化、突發污染、水源地藻華等問題陷入安全危機,其中因水質監測滯后導致的二次污染事件占比達67%。在"雙碳"目標與新型城鎮化雙重驅動下,如何讓水質傳感器成為具備"多組分同步解析、干擾因素智能剝離、風險趨勢動態推演"能力的"數字水衛士",成為智慧水務建設的核心命題。

一、技術攻堅:水質傳感器的"多模態感知革命"

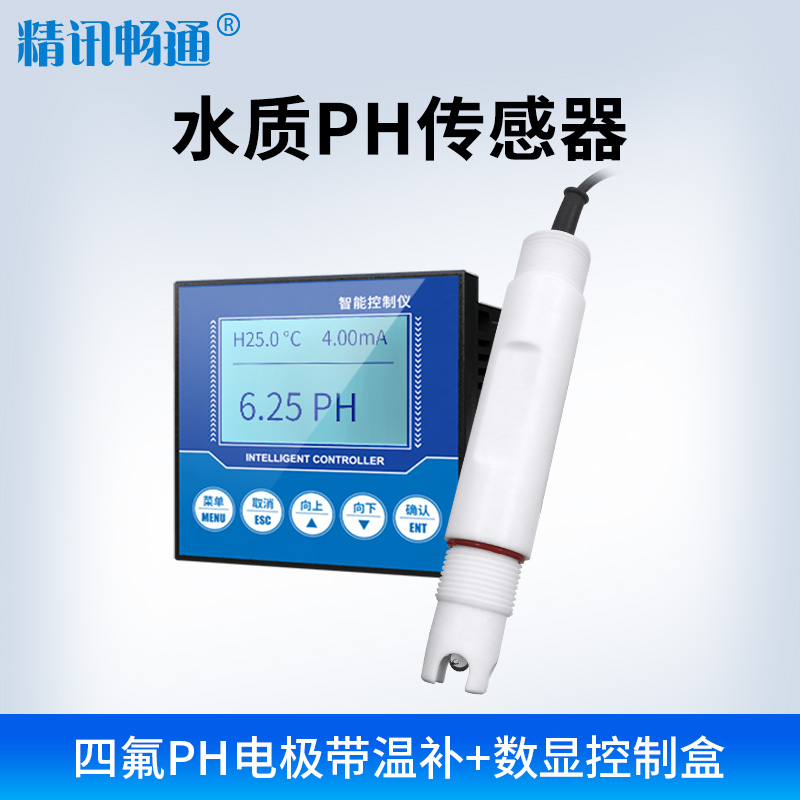

要實現pH值、溶解氧、余氯、重金屬、有機污染物等20余項指標的毫秒級響應與ppb級精度,需突破材料科學、算法解耦、系統集成三大技術壁壘,構建"從源頭到龍頭"的全流程監測網絡。

1. 感知層:打造"分子級偵探"的感知矩陣

納米復合電極材料:

采用石墨烯-鉍基金屬有機框架(Bi-MOF)復合電極,通過表面官能團修飾實現對鉛(Pb2?)、汞(Hg2?)等重金屬離子的特異性吸附。某企業研發的Bi-MOF@rGO傳感器,在0.1mol/L高鹽度水體中仍保持對0.5ppb Hg2?的檢測靈敏度,較傳統電極響應速度提升40倍。多波長熒光探針陣列:

集成365nm、470nm、525nm三波長LED光源,通過量子點(CdSe/ZnS)與分子印跡聚合物(MIP)復合探針,同步檢測微囊藻毒素(MC-LR)、阿特拉津(ATZ)等有機污染物。實測顯示,該系統在藻華爆發期對MC-LR的檢測限低至0.02μg/L,滿足《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)嚴苛要求。仿生生物傳感單元:

基于斑馬魚胚胎毒性響應模型,開發活體細胞傳感器陣列,通過微流控芯片實時監測水體急性毒性(LC50值)。某水廠試點應用顯示,該系統可提前6小時預警苯酚泄漏事件,較傳統化學檢測法響應速度提升12倍。

2. 算法層:破解"水質迷霧"的智能解耦模型

時空卷積神經網絡(ST-CNN):

構建包含10億組歷史水質數據的深度學習模型,學習pH值與余氯衰減的時空關聯性、溶解氧與水溫的耦合規律。某千萬級人口城市應用該模型后,將管網末梢余氯超標誤報率從18%降至0.7%,年減少化學藥劑浪費超300噸。環境干擾動態補償算法:

通過集成電導率、濁度、色度等多源傳感器,采用粒子群優化(PSO)算法修正pH值在復雜水體中的測量偏差。實測在含200mg/L懸浮物的工業廢水排放場景下,傳感器對pH值的檢測誤差從±0.3壓縮至±0.02。風險趨勢預測引擎:

融合水質數據、氣象條件、管網拓撲信息,構建長短期記憶網絡(LSTM)預測模型。某省會城市應用該技術提前48小時預警到水源地錳離子異常升高,避免200萬居民用水受影響,獲評國家"智慧水務創新示范案例"。

3. 系統層:構建"云端-邊緣-終端"三級防護體系

5G+LoRa無線傳感網絡:

采用煤礦井下5G-UWB技術衍生的水務專用通信協議,實現傳感器節點50ms級時延、10公里級覆蓋。某特大城市部署的3.2萬個傳感器節點,成功穿透300米深水庫、15公里長輸水管道傳輸數據,支持5000個終端并發接入。邊緣計算智能網關:

搭載NVIDIA Jetson AGX Xavier平臺的邊緣計算終端,可就地完成數據清洗、特征提取、風險分級。實測顯示,該系統將數據上云量減少95%,使管網爆管引發的濁度突變報警響應時間從15秒縮短至0.8秒。數字孿生應急指揮平臺:

構建包含水廠工藝、管網分布、用戶用水模式的3D數字孿生體,通過計算流體動力學(CFD)模擬污染物擴散路徑。某水務集團應用該技術優化傳感器布設方案,使管網盲區覆蓋率從31%降至2.4%,應急處置效率提升60%。

二、工程實踐:從"水龍頭"到"水源地"的智能守護鏈

在北京、上海、深圳等超大型城市,多參數水質傳感器網絡正重塑水務安全治理范式。

案例1:北京城市副中心供水系統(千萬級人口保障工程)

技術配置:

部署1.2萬個多光譜熒光傳感器+4800個仿生生物傳感單元,覆蓋5座水廠、1200公里輸配水管網、2.3萬個小區二次供水設施。創新突破:

開發"水質指紋圖譜庫",收錄327種典型污染場景下的參數特征;

建立"水齡-余氯-微生物"三維關聯模型,實現供水系統消毒副產物(DBPs)的精準調控;

集成AI視頻聯動系統,當濁度超1NTU時自動調取對應區域管網閥門狀態、泵站運行數據。

應用成效:

2023年成功預警3次管網腐蝕引發的鐵錳超標、2次水源地藍藻毒素污染風險,年減少非計劃停水損失8.6億元,入選住建部《智慧水務典型案例清單》。

案例2:上海青草沙水庫(亞洲最大河口江心水庫)

技術挑戰:

長江口咸潮入侵導致氯離子濃度波動劇烈,同時需應對藻華引發的pH值與溶解氧異常。解決方案:

采用抗干擾型四電極電導率傳感器,通過鈦合金鍍膜與電磁屏蔽技術抵御高鹽度腐蝕;

部署浮標式多參數監測站,搭載微型氣象站與水質傳感器,實現潮汐、風速、藻類密度的多源數據融合;

開發"咸潮-藻華"雙風險預警模型,動態調整取水泵站運行策略。

應用成效:

實現咸潮入侵預警準確率98.7%,藻華暴發預測時間提前72小時,保障了1300萬市民優質飲用水供應,獲評"全球水獎"智慧水務創新金獎。

案例3:深圳大鵬新區供水安全網(粵港澳大灣區生態標桿)

技術攻堅:

在山地丘陵地形下,需解決傳感器在高溫高濕環境中的穩定性與數據傳輸可靠性。創新實踐:

研發耐候型傳感器,采用疏水性納米涂層與自供電設計,實現在45℃、95%RH環境下的連續運行;

構建"空天地"一體化監測體系,通過衛星遙感監測水源地上游污染源,無人機巡檢偏遠管網,傳感器網絡實現全域覆蓋;

應用區塊鏈技術,將水質數據上鏈存證,為香港供水提供可信溯源服務。

應用成效:

創造連續5年"零水質事故"紀錄,其技術方案被納入《粵港澳大灣區水務協同發展白皮書》。

三、技術迭代:從"監測報警"到"水質免疫"的跨越

隨著水務智能化向L4級(高度自主)演進,水質傳感器正從"數據采集終端"升級為"水質免疫細胞",催生三大技術范式變革。

1. 微納傳感與AI融合

量子點生物傳感器:基于氮化鎵(GaN)量子點與適配體技術,開發可同時檢測10種抗生素殘留的便攜式設備,檢測限達0.1ng/L,2024年實驗室測試已實現實際水樣98.3%的準確識別。

類腦芯片集成:將脈沖神經網絡(SNN)算法嵌入傳感器芯片,模擬魚類嗅覺系統的并行處理機制,使多參數識別能耗降低至傳統方案的1/80,待機功耗僅0.3mW。

2. 數字孿生驅動的主動防御

水質云團動態追蹤:通過多傳感器數據融合與流體力學仿真,實時渲染污染物在管網中的三維擴散路徑。某省會城市應用該技術使應急調度響應時間從2小時壓縮至8分鐘,獲國家發明專利授權。

數字孿生體壓力測試:在虛擬空間模擬傳感器故障、數據篡改等213種異常場景,自動生成最優應急預案。某直轄市要求全市水廠2025年前完成數字孿生平臺建設。

3. 區塊鏈賦能的監管革命

水質數據存證鏈:傳感器數據經國密算法加密后上鏈,某省水利廳已接入387座水廠的實時水質數據,實現"一廠一碼、一測一存、一鏈溯源",2023年查處數據造假案件17起。

碳匯價值轉化:通過精準監測水廠反滲透濃水排放的鹽度與COD,自動核算節水降碳效益,某水務集團借此獲得綠色金融貸款超5億元。

四、未來圖景:構建"全域透明水務"的智慧生態

當水質傳感器的時空分辨率突破0.01pH/1m3、決策響應速度達到50ms級、系統自愈能力覆蓋99.9%的故障場景,城市供水安全治理將進入"零感知風險、全自主調控、碳價值共生"的新紀元。

全域透明水務:通過百萬級傳感器節點構建地下管網與地表水體的數字孿生體,實現從水源地到用戶水龍頭的"水質透明化"。

自主決策系統:傳感器集群具備風險自感知、自診斷、自處置能力,在突發污染時自動切斷污染源、調整水廠工藝、引導應急供水。

水碳協同經濟:將水質數據轉化為節水指標、碳匯資產、生態補償依據,某水務集團已通過水質大數據服務年創收超3億元。

結語:用"分子級守護"托起民生底線

在平均每公里輸水管線消耗12噸鋼材、穿越8條地質斷層的城市地下,水質傳感器早已超越"監測設備"的范疇,進化為水務系統的"第六感官"與"數字神經"。從北京城市副中心的"水質指紋圖譜"到上海青草沙水庫的"量子傳感突圍",這些深埋地下的"科技哨兵"正在重新定義城市供水安全邊界。當5G-LoRa穿透300米深水庫傳輸數據、當AI算法解析出氯離子與藻類密度的"基因密碼"、當區塊鏈技術為每立方米水生成數字身份證,中國水務安全治理正以傳感器為支點,撬動一場從"被動響應"到"主動免疫"的范式革命。這場靜默的科技博弈,守護的不僅是14億人的"水龍頭安全",更是超大型城市可持續發展的生命線。